El calentamiento global superó el límite de 1,5 grados en 2024: ¿qué implicaciones tiene?

Antonio Ruiz de Elvira Serra, Universidad de AlcaláLa subida imparable de la temperatura media global está causando ya impactos notables en la vida de las personas. Se suceden heladas fuera de estación, olas de calor, sequías, incendios, inundaciones y una lenta pero imparable subida del nivel del mar.

Sabemos que todo esto ha existido siempre, como señalan muchos críticos, pero lo nuevo es la frecuencia e intensidad de estos impactos, y su extensión geográfica. Ocurre en España, pero también en el resto de Europa, EE. UU., China y de forma distinta, pero también extremada, en las zonas intertropicales.

Un aumento medio de 1,5 °C

El año 2024 ha sido el primer año –desde que tenemos registros meteorológicos directos–, pero no el último, en el cual la temperatura media global ha superado los 1,5 ºC de aumento sobre la correspondiente a 1880. ¿Es importante el número? No lo es en su valor absoluto, pero es la cifra que fijó hace ya tiempo la comunidad científica como un límite que marcaría el fracaso de las políticas de mitigación del cambio climático.

El aumento de la temperatura media global continuará, pues cada vez parece más evidente que la humanidad no puede prescindir de los combustibles fósiles.

1,5 ºC parece una cantidad muy pequeña, pero es una media. Hay zonas del planeta donde la temperatura media ha superado ampliamente ese valor. La más importante de estas es la región ártica, la zona al norte del círculo polar ártico, cuya temperatura ha subido 4 ºC desde 1950.

Pero ¿por qué esta subida de las temperaturas polares es tan importante?

Diferencias entre el ecuador y los polos

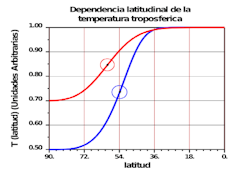

La meteorología de las zonas templadas del planeta –en el hemisferio norte, entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico–, donde habita la mayoría de la población, está controlada por la diferencia de temperaturas entre la zona tropical (entre los dos trópicos) y la región ártica.

Esa diferencia de temperaturas genera un ascenso del aire sobre los trópicos que, al llegar al límite de la atmósfera a unos 15 kilómetros de altura, no puede seguir ascendiendo y se desvía hacia los polos. Pero la Tierra gira, y gira más deprisa (en velocidad lineal) sobre el ecuador (40 000 km/24 h) que cerca de los polos (casi 0 km/24 h). Por lo tanto ese aire que se desplaza hacia los polos cambia su trayectoria y se mueve de oeste a este, formando chorros intensos. Uno de ellos es el chorro polar, que se sitúa sobre el punto de máximo gradiente de temperatura entre el ecuador y el polo.

Pues bien, los trópicos no aumentan casi nada su temperatura, pues su superficie es esencialmente agua oceánica o superficial sobre el suelo. Si se calientan, se evapora más agua, pero no se incrementa la temperatura. Sin embargo, como hemos visto, en la región ártica sí ha aumentado.

Así, el gradiente se ha debilitado y el punto de máximo gradiente de temperatura se ha desplazado hacia el norte. La situación es cada vez más similar a un verano en invierno, y un verano mucho más cálido entre los meses de mayo a octubre.

Los meandros del chorro polar

Un gradiente debilitado implica un chorro polar mucho más lento y, como cualquier río, con grandes meandros. Cuando los meandros se dirigen de sur a norte, llega el aire cálido (y en verano en España, muy caliente) desde los mares y tierras recalentadas (en España, del Sáhara) hasta las tierras anteriormente más frías. Cuando los meandros se dirigen desde el norte hacia el sur, entran en las tierras anteriormente cálidas vientos helados procedentes de las zonas árticas (en España, por ejemplo, de Groenlandia y de Noruega).

Adicionalmente, el calentamiento global de 1,5 ºC de media implica un ascenso muy fuerte de las temperaturas de los mares y océanos. Por ejemplo, el Mediterráneo ha elevado su temperatura superficial unos 3 ºC entre mayo y noviembre del 2024. Esto implica forzosamente una mayor evaporación de agua que se acumula, en ausencia de viento, sobre el mar.

Ahora, cuando un meandro del chorro desciende sobre España desde Groenlandia, el vapor condensa rápidamente y en cantidades que hoy son mayores que, por ejemplo, en 1970. Y como estos meandros ocurren hoy durante todo el año, las lluvias intensas se repiten constantemente sobre una cadena costera mediterránea que está muy desnuda de árboles en sus laderas. Así las aguas no se frenan y descienden con intensidad por las ramblas secas causando pequeñas y grandes inundaciones, como las recientes en Valencia.

En resumen, 1,5 ºC de aumento de la temperatura media global supone un clima distinto de aquel para el cual estaban diseñadas muchas infraestructuras. Pero hay solución: el ser humano se ha adaptado siempre a climas muy cambiantes. Hoy también podemos hacerlo, y con la inmensa ventaja de que lo puede hacer cada país por su cuenta, sin esperar a que se llegue a un acuerdo global, ya que de momento esto último no parece posible.![]()

Antonio Ruiz de Elvira Serra, Catedrático de Física Aplicada, Universidad de Alcalá

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.